Enjeux mondiaux

La diffusion des espèces exotiques envahissantes

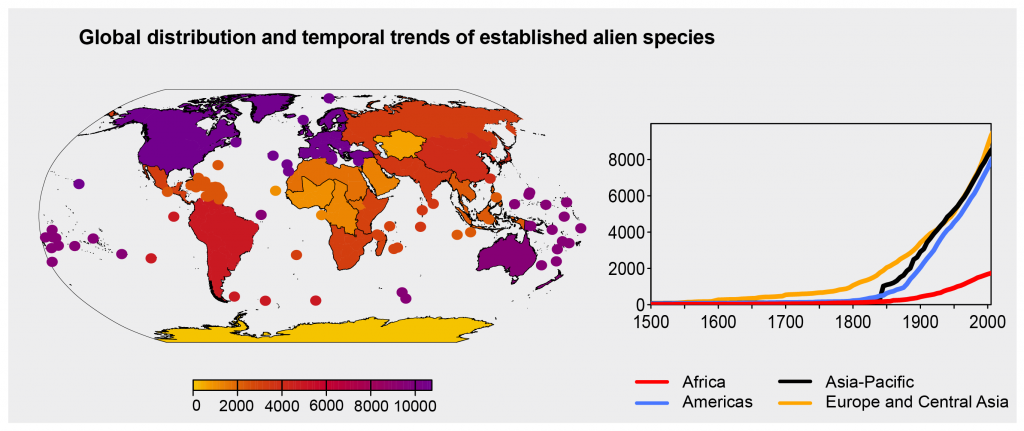

Les introductions d’espèces ne sont pas un phénomène récent. Depuis les cinq derniers siècles, à cause de la levée des barrières géographiques liée aux progrès des transports, un grand nombre d’espèces végétales et animales a été introduit par l’Homme, volontairement ou accidentellement, dans tous les écosystèmes du monde. Mais avec la mondialisation de l’économie, le développement des moyens de transports et des flux de marchandises, les déplacements et les introductions d’espèces se sont considérablement accélérés. Aujourd’hui, du nord au sud, tous les pays sont concernés par le phénomène des invasions biologiques.

L’introduction d’une espèce peut être réalisée via un grand nombre de vecteurs. Les introductions d’espèces ont été pour la plupart volontaires (horticulture, foresterie, chasse, pêche) et continuent parfois de l’être (nouveaux animaux de compagnie). Mais de plus en plus, elles sont accidentelles, par exemple par le fret maritime et aérien, les eaux de ballast, les semences contaminées, les importations de matériaux de construction, etc. Par exemple, le déversement des eaux de ballasts des bateaux déplace à travers le monde un grand nombre d’organismes aquatiques, y compris des maladies, des bactéries et des virus.

Principales voies d’introduction d’espèces

|

INTRODUCTIONS VOLONTAIRES

|

INTRODUCTIONS INVOLONTAIRES

|

|

|---|---|---|

|

Introductions directes dans l’environnement

|

Introductions après culture ou captivité

|

|

|

Agriculture

Foresterie Horticulture Élevage Lâcher de poissons Lâcher de mammifères Chasse Contrôle biologique Amélioration des sols Développement agricole |

Évasions de jardins botaniques

Jardins privés Jardineries Zoos Élevages d’animaux Apiculture Aquaculture Aquariums Nouveaux animaux de compagnie Unités de recherche |

Fret maritime et aérien

Eaux de ballast Coques des navires Véhicules personnels Engins de transport et de construction Denrées agricoles Semences Matériaux de construction (terre, gravier, sable…) Bois Matériaux d’emballage Déchets |

Des conséquences négatives importantes

La plupart des espèces exotiques ne deviennent pas envahissantes et n’ont pas d’impact dans leur nouveau milieu. Certaines sont même utiles et de nombreuses activités économiques comme l’agriculture ou la foresterie en dépendent.

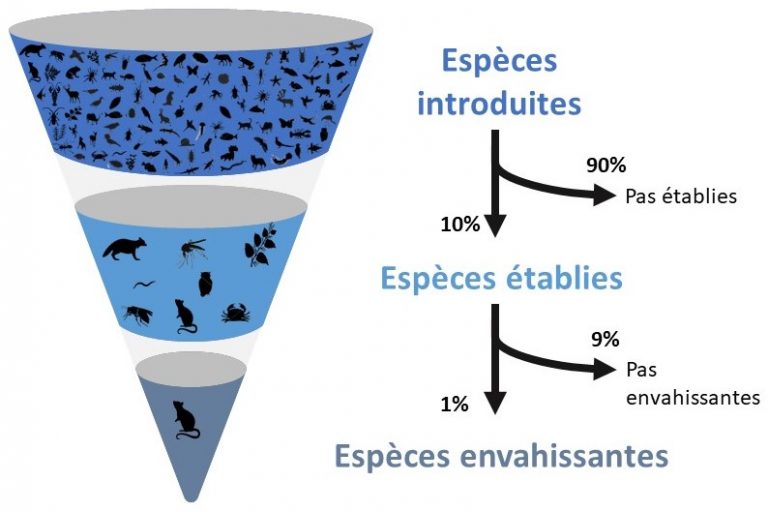

En effet, parmi les espèces exotiques introduites, seule une petite fraction (environ 10%) s’établira. De même, parmi les espèces exotiques établies, seule une petite fraction deviendra envahissantes et aura des impacts. Cependant, le nombre d’introductions est si grand que même une petite proportion de ce nombre correspond à de très nombreuses invasions biologiques.

Ces invasions sont la cause d’impacts majeurs à plusieurs niveaux : écologique, économique et sanitaire.

En 2023, le rapport de l’IPBES sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle co-écrit par 86 experts issus de 49 pays est publié. C’est l’évaluation la plus complète jamais réalisée sur les espèces invasives dans le monde. Il atteste notamment que près de 37 000 espèces exotiques ont été introduites dans le monde, dont 3 500 ont des impacts négatifs.

En 2023, le rapport de l’IPBES sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle co-écrit par 86 experts issus de 49 pays est publié. C’est l’évaluation la plus complète jamais réalisée sur les espèces invasives dans le monde. Il atteste notamment que près de 37 000 espèces exotiques ont été introduites dans le monde, dont 3 500 ont des impacts négatifs.

Au niveau écologique :

D’après l’évaluation des écosystèmes du millénaire (World Health Organization, 2005), les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme l’une des principales causes d’érosion de la biodiversité mondiale.

D’après une analyse de la Liste rouge mondiale de l’UICN (v.2016.3), les EEE sont reconnues comme un facteur d’extinction (facteur direct ou co-facteur) pour 56,7 % des cas d’extinction connus et 16 % des extinctions d’espèces sont attribués uniquement à la présence d’EEE. La présence d’EEE est considérée comme une menace pour 10,2% des espèces de la Liste rouge mondiale, et affectent 25,5 % des espèces évaluées comme menacées (CR, EN et VU) (Smith, 2020).

D’après le rapport de l’IPBES, les espèces exotiques envahissantes sont impliquées dans 60 % des extinctions globales d’espèces documentées et 90 % de ces extinctions ont eu lieu dans les îles. Les environnements éloignés sont particulièrement sensibles aux invasions biologiques, comme les îles, les régions montagneuses, polaires et désertiques, ainsi que les zones protégées.

En Europe, 19 % des espèces menacées sont spécifiquement affectées par les EEE, qui constituent ainsi la troisième pression pesant sur ces espèces au niveau européen. Parmi les animaux menacés, les taxons les plus affectés par les EEE sont les poissons (29 %), les mollusques (19%) et les arthropodes (5%) (Genovesi et al., 2015).

Les impacts de ces espèces sont particulièrement importants dans les îles où elles sont considérées comme la principale cause d’extinction d’espèces et de transformation des écosystèmes.

Les impacts écologiques sont diversifiés, parfois subtils et difficiles à quantifier, et souvent irréversibles.

Les espèces exotiques envahissantes peuvent agir :

- au niveau des processus écologiques, en altérant le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les organismes vivants et leur milieu ;

- au niveau de la composition des écosystèmes, en causant la régression ou l’extinction d’espèces indigènes ou endémiques, par compétition, prédation, introduction de nouveaux pathogènes ou, plus rarement, par hybridation.

Au niveau économique :

Les espèces exotiques envahissantes peuvent affecter les activités économiques. De nombreux insectes ravageurs, des rongeurs, ou des maladies exotiques sont connus pour réduire le rendement des récoltes voire même les détruire. Par exemple, l’invasion des prairies par des plantes exotiques peut porter préjudice aux activités pastorales.

Aux coûts directs, il faut ajouter ceux liés à la lutte et ceux, plus difficilement estimables, affectant les services rendus par les écosystèmes. Les activités touristiques par exemple peuvent pâtir considérablement des espèces exotiques envahissantes.

Une étude réalisée par les équipes du projet InvaCost a estimé que les dépenses mondiales occasionnées par les espèces exotiques envahissantes auraient potentiellement atteint 1 288 milliards de dollars US (soit près de 1070 milliard d’euros) entre 1970 et 2017 (Diagne et al., 2021), avec une dernière estimation à 1 600 milliards d’euros sur cette même période (UICN Comité français, CNRS, MNHN, Université Paris-Saclay, 2021). Les tendances observées indiquent également que ces coûts sont en augmentation constante, avec un doublement tous les six ans en moyenne.

Au niveau sanitaire :

Les espèces exotiques envahissantes peuvent également constituer un problème de santé publique lorsqu’elles causent des allergies ou qu’il s’agit d’agents infectieux. D’autres espèces introduites, notamment parmi les insectes, peuvent être vectrices d’agents pathogènes menaçant la santé des populations humaines ou animales.

Une indispensable action internationale

Le recours à la coopération internationale, régionale et transfrontalière pour développer des approches communes de prévention et de gestion des espèces exotiques envahissantes fait aujourd’hui l’objet d’un consensus général.

Au niveau mondial

Historique des mesures

La Convention sur la diversité biologique demande clairement aux parties contractantes de maîtriser les introductions d’espèces qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces indigènes, mais également de les contrôler ou de les éradiquer (art. 8h). L’élaboration de stratégies et de plans d’action, avec comme principes directeurs la prévention des introductions, l’éradication et le contrôle sur le long terme (si l’éradication est impossible) est une priorité.

Les Parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté en 2010 à Nagoya, au Japon, le Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité. Ce plan comprenait 20 objectifs ambitieux, nommés “Objectifs d’Aichi”.

L’objectif 9 prévoyait notamment que d’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction soient identifiées et hiérarchisées, les espèces prioritaires soient contrôlées ou éradiquées et des mesures soient mises en place pour gérer les voies de diffusion, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces.

Malheureusement, d’après le rapport dressé par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique en 2020, aucun des 20 objectifs n’a été atteint. Toutefois, six objectifs ont été partiellement réalisés, dont l’objectif 9. Durant la dernière décennie, des progrès significatifs ont été réalisés dans l’identification et la classification des espèces exotiques envahissantes en fonction du risque et de la gestion possible. Les programmes d’éradication, notamment des mammifères sur les îles, ont bénéficié aux espèces indigènes, mais ces succès restent limités par rapport à l’ensemble des espèces envahissantes. Le nombre de nouvelles introductions d’espèces exotiques ne montre aucun signe de ralentissement

Mesures actuelles

Du 7 au 19 Décembre 2022, 196 pays membres à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ce sont réunis à Montréal pour adopter le cadre mondial de la biodiversité post-2020 Kunming-Montréal. Ce cadre inclus quatre objectifs principaux, déclinés en 23 cibles à atteindre d’ici à 2030.

La cible 6 vise particulièrement les espèces exotiques envahissantes et a pour objectif de réduire et/ou éliminer leurs impacts sur la biodiversité d’ici à 2030 en gérant les voies d’introduction, prévenant l’établissement des espèces prioritaires, et en les contrôlant, notamment sur des sites clés comme les îles. Cette cible prévoit une réduction des taux d’introduction et d’établissement des EEE d’au moins 50% d’ici à 2030.

Au niveau européen

Historique des mesures

A l’échelle européenne, une première stratégie contre les espèces exotiques envahissantes a été adoptée en 2004 dans le cadre de la Convention de Berne. La Commission européenne a publié en 2008 une communication intitulée “vers une stratégie de l’Union européenne relative aux espèces envahissantes”. Pour répondre aux engagements pris à Nagoya, la Commission européenne a publié en 2011 sa stratégie à l’horizon 2020 pour enrayer la perte de biodiversité sur son territoire et dans laquelle est repris l’objectif 9 des “Objectifs d’Aichi” sur la maîtrise des espèces exotiques envahissantes.

Depuis le 1er janvier 2015, l’Union européenne est dotée d’un règlement relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ce règlement vise à instituer un cadre d’action destiné à prévenir, à réduire au minimum et atténuer les incidences négatives des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que les dommages socio-économiques.

Mesures actuelles

En juin 2021, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 est adoptée. Elle est au cœur du Pacte vert pour l’Europe et propose également une orientation pour la position de l’Union européenne (UE) par rapport au cadre mondial de la biodiversité post-2020. Elle prévoit de minimiser l’introduction et l’établissement d’espèces exotiques envahissantes, et d’y mettre un terme lorsque c’est possible. Elle prévoit aussi une gestion des espèces déjà établie et une réduction de 50% du nombre d’espèces de la Liste rouge qu’elles menacent.

Références citées :

- DIAGNE, C., LEROY, B., VAISSIERE, A. C., GOZLAN, R. E., ROIZ, D., JARIC, I., … & COURCHAMP, F. 2021. High and rising economic costs of biological invasions worldwide. Nature, 592(7855), 571-576.

- GENOVESI, P., CARNEVALI, L., & SCALERA, R. 2015. The impact of invasive alien species on native threatened species in Europe. ISPRA M ISSG, Rome. Technical report for the European Commission. Pp. 18.

- MANFRINI, E., LEROY, B., DIAGNE, C., SOUBEYRAN, Y., SARAT, E., COURCHAMP, F. 2021. Les coûts économiques des invasions biologiques en France. Synthèse à l’intention des décideurs. Paris, France. 32 pages.

- SARAT, E., MAZAUBERT, E., DUTARTRE, A., POULET, N., SOUBEYRAN, Y. 2015. Les espèces exotiques envahissantes. Connaissances pratiques et expériences de gestion. Volume1 – Connaissances pratiques. Onema. Collection Comprendre pour agir. 252 pages.

- SMITH, K. 2020. The IUCN Red List and invasive alien species: an analysis of impacts on threatened species and extinctions. IUCN.

- UICN COMITE FRANÇAIS, CNRS, MNHN, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE RENNES 1. 2021. Les coûts économiques des espèces exotiques envahissantes. Un fardeau pour la société. Note synthétique. 4 p. Septembre 2021.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2005. Millennium ecosystem assessment.