Alors que Paris accueillait du 29 mai au 2 juin 2023 des négociations sur un futur traité international, sous l’égide de l’ONU, visant à mettre un terme à la pollution plastique, les scientifiques évaluent qu’en l’absence de mesures radicales, la quantité de déchets plastique accumulée dans les lacs, les cours d’eau et les océans pourrait être multipliée par trois en 2060.

Chaque année, ce sont des millions de tonnes de plastiques qui se retrouvent dans les océans du monde. Le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques « Perspectives mondiales des plastiques : Scénarios d’action à l’horizon 2060 » indique que la consommation mondiale de plastique était de 460 millions de tonnes, pour une production de 353 millions de tonnes de déchets plastiques en 2019 (OCDE, 2023). Selon les chiffres du Parlement européen, 4.8 à 12.7 millions de tonnes de ces plastiques finissent dans les océans chaque année (voir illustration). Les plastiques représentent actuellement plus de 85 % des détritus retrouvés en mer (UNEP, 2021). Le rapport « Mare Plasticum : The Mediterranean » publié en 2020 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) évalue quant à lui à environ 229 000 tonnes la masse de déchets plastiques déversés chaque année dans la Méditerranée.

Chaque année, ce sont des millions de tonnes de plastiques qui se retrouvent dans les océans du monde. Le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques « Perspectives mondiales des plastiques : Scénarios d’action à l’horizon 2060 » indique que la consommation mondiale de plastique était de 460 millions de tonnes, pour une production de 353 millions de tonnes de déchets plastiques en 2019 (OCDE, 2023). Selon les chiffres du Parlement européen, 4.8 à 12.7 millions de tonnes de ces plastiques finissent dans les océans chaque année (voir illustration). Les plastiques représentent actuellement plus de 85 % des détritus retrouvés en mer (UNEP, 2021). Le rapport « Mare Plasticum : The Mediterranean » publié en 2020 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) évalue quant à lui à environ 229 000 tonnes la masse de déchets plastiques déversés chaque année dans la Méditerranée.

Transportés par les courants marins sur de vastes distances, ces déchets s’échouent sur des côtes éloignées de leur lieu d’émission ou s’accumulent dans des zones de convergence océaniques, comme le tristement célèbre « continent de plastique » dans la gyre subtropicale du Pacifique Nord. En fonction de leur composition, certains morceaux de plastique coulent rapidement, quand d’autres, conçus spécifiquement pour résister aux conditions maritimes (bouées ou flotteurs, par exemple) dérivent pendant des années.La majorité se fragmentent en morceaux de plus en plus petits créant de de véritable “soupes de plastique”.

La présence de ces plastiques en mer a des impacts dévastateurs sur les écosystèmes marins, conduisant à des mortalités massives de la faune ainsi qu’à la contamination des chaînes trophiques, mettant en péril la biodiversité marine et, par extension, la santé humaine. Cependant, les impacts de la pollution plastique vont au-delà de ces conséquences directes.

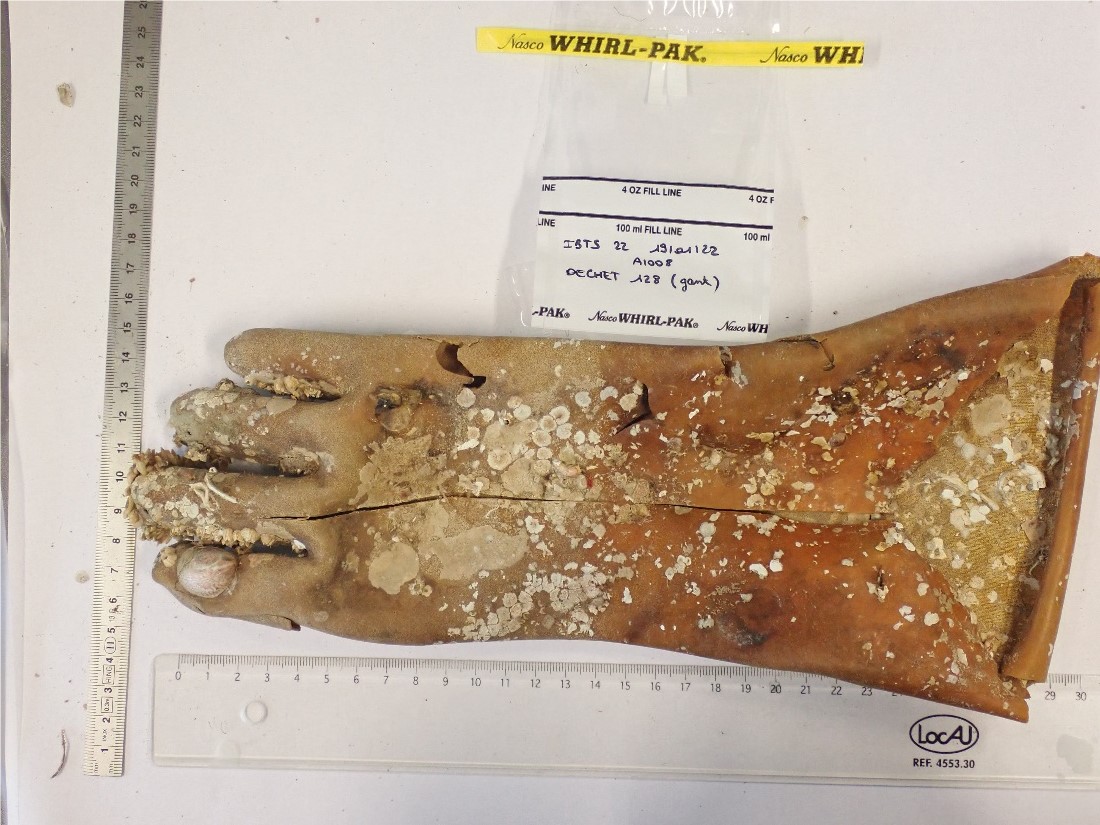

En agissant comme des “radeaux” de toutes tailles (des microplastiques de fragmentation jusqu’à de véritables îlots artificiels), les débris de plastique offrent un support particulier au développement d’organismes qu’ils peuvent déplacer sur des milliers de kilomètres, bien au-delà de leurs aires de répartition naturelles. Si la dispersion par les courants des organismes marins ayant une phase larvaire planctonique longue est un phénomène naturel, la persistance dans l’environnement, la flottabilité et le rythme assez lent des déplacements de ces déchets anthropiques permettent de doubler, voire de tripler la dispersion des espèces marines y compris fixées ou dont la phase larvaire planctonique est courte (Barnes, 2002 ; Kiessling et al., 2015). Et ce, d’autant plus qu’une partie de ces déchets provient de zones côtières déjà largement colonisées par les espèces non indigènes comme les zones portuaires ou les zones de cultures marines, favorisant également la dispersion diffuse des espèces hors des points-chauds d’introduction connus.

Lorsque les déchets plastiques atteignent de nouvelles côtes, les espèces non indigènes (ENI) qu’ils transportent peuvent se détacher et, si elles franchissent les barrières classiques des processus d’invasions biologiques en trouvant des conditions locales favorables, peuvent proliférer et potentiellement devenir envahissantes. De plus, elles peuvent transporter avec elles des micro-organismes pathogènes associés pouvant également impacter les espèces locales.

Une dispersion amplifiée par les événements intenses

A la suite du tsunami provoqué par le séisme japonais du 11 mars 2011, on estime que 5 millions de tonnes de débris se sont retrouvés dans la mer dont 47 % en plastique (polyéthylène, polystyrène, polyvinyle chloride et fibre de verre). Un an plus tard, certains de ces objets flottants ont commencé à s’échouer sur la côte ouest américaine, après plus de 7 000 km de pérégrinations à travers l’océan Pacifique. Une réelle prise de conscience sur le transport d’’espèces par le biais des déchets a eu lieu suite à cette catastrophe (par exemple Calder et al., 2014).

Pendant les six années qui suivirent, des chercheurs du Smithsonian environmental research center ont compté les espèces qui avaient embarqué sur ces radeaux de fortune. Résultats : au moins 289 espèces originaires des côtes japonaises (coquillages, crustacés, anémones, poissons, micro-organismes, etc.) avaient traversé l’océan, selon leur étude publiée en 2017 dans la revue Science (Carlton et al. 2017). Parmi ces espèces, ont été découverts des ENI dont le caractère invasif est largement documenté : la Moule bleue Mytilus galloprovincialis, l’ascidie Didemnum vexillum, l’étoile de mer Asterias amurensis, l’algue brune Wakamé Undaria pinnatifida ou encore l’algue verte Codium fragile. C’était la première fois qu’une dispersion d’espèces marines d’une telle ampleur était observée et la première fois que la survie d’espèces côtières sur des radeaux dérivants en pleine mer pendant 6 ans était documentée.

Autre exemple d’événement d’ampleur, la pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation spectaculaire de l’utilisation d’équipements de protection individuelle à base de plastique dans le monde. Il a été estimé que 1,5 milliards de masques de protection ont terminé leur vie dans les océans (Mghili et al., 2023). La structure en plastique de ces masques en fait de très bons candidats pour le développement de communautés microbiennes marines spécifiques et pour le transport d’ENI (quelques observations ont déjà été faites et ont montré la présence d’algues, de vers tubicoles et de balanes). Des études ultérieures devront être réalisées sur ces supports spécifiques.

Une menace encore peu étudiée

Les débris flottants naturels (troncs d’arbres, débris végétaux variés, pierres ponces volcaniques, os de seiche, etc.) ont toujours été des vecteurs de transport pour des espèces terrestres et marines. Cependant, l’explosion de la quantité de déchets anthropiques en mer semble multiplier à l’infini les possibilités de transport d’espèces et notamment sur de très longues distances. Cependant, le rôle des déchets plastiques comme vecteur de dispersion des espèces non indigènes marines est l’une des conséquences les moins étudiées de la pollution plastique en mer.

Pour pallier ce manque d’information sur le sujet, une équipe de chercheurs a publié en 2023 une revue de la littérature existante étudiant le potentiel de dispersion des déchets marins en tant que vecteur d’introduction et de propagation d’espèces non-indigènes marines (Mghili et al., 2023). Sur la période de 1997 à 2022, 36 publications sur l’introduction d’espèces non-indigènes par les déchets en mer ont ainsi pu être identifiées, avec une augmentation du nombre annuel de publications à partir de 2017. Selon les auteurs, cette augmentation pourrait être liée à l’augmentation de la quantité de déchets plastiques flottants détectés dans le monde, ainsi qu’aux inquiétudes suscitées par les premiers signalements d’organismes marins prenant des matériaux synthétiques comme substrats pour leur prolifération.

Plusieurs groupes taxonomiques concernés

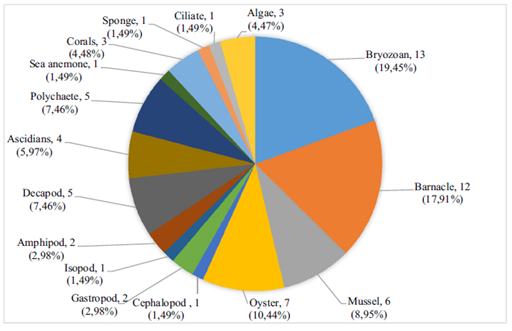

Dans l’étude de Mghili et al. (2023), 67 espèces non indigènes associées aux déchets marins ont été identifiées dans la littérature scientifique. Les principaux groupes taxonomiques attachés aux déchets marins sont les arthropodes (29 %), les mollusques (23 %), les bryozoaires (19 %) et les annélides (7 %). Cette étude a également montré que l’Atlantique contientplus d’espèces non indigènes associées aux déchets marins que les autres régions (36 espèces). L’océan Pacifique (17 espèces) et la mer Méditerranée (16 espèces) contiennent également un nombre élevé d’espèces non indigènes associées aux déchets marins.

En Europe, à titre d’exemples et entre autres mollusques à caractère invasif, des moules vertes asiatiques (Perna viridis) ou des huîtres creuses (Magallana gigas) ont été observées sur des débris flottants. Des coraux à caractère invasif ont été repérés sur des débris de polystyrène (divers Tubastraea sp. comme T. coccinea originaire de l’Indo-Pacifique) sur des plages brésiliennes de l’Atlantique. Le bryozoaire Thalamoporella evelinae (Marcus, 1939), originaire du Brésil, a été signalé sur des déchets marins sur les plages de Floride (Winston et al., 1997).

De plus, tous ces déchets flottants représentent une surface substantielle pour la colonisation microbienne (fouling microbien précoce permettant l’arrivée de macro-fouling) et possiblement de pathogènes associés. En tant qu’ajout non naturel aux eaux de surface, la grande quantité de cellules et de biomasse transportée par les débris plastiques peut avoir un impact sur la biodiversité, les fonctions écologiques autochtones et les cycles biogéochimiques au sein de l’océan (Zhao et al., 2020).

Dans leur revue systématique sur le sujet, Mghili et al. ont observé que plusieurs études tendent à démontrer que les ENI à potentiel invasif s’établissent plus rapidement sur des surfaces en plastiques et en polystyrène que les espèces natives qui préfèrent les surfaces naturelles. Les déchets plastiques, et particulièrement ceux dont la structure est complexe et poreuse, ont souvent plus de diversités d’espèces que les éléments naturels dérivants.

Un vecteur principal et secondaire

Les principaux vecteurs d’ENI marines (à l’échelle mondiale) sont les eaux et sédiments de ballast, les canaux (par ex. le canal de Suez), le biofouling des coques de navires ou encore les activités aquacoles auxquels il faut donc ajouter le transport par les déchets plastiques dérivants. Il existe en effet de multiples preuves de transports d’espèces exotiques associées aux déchets plastiques dans de grandes régions géographiques marines.

Quelques études suggèrent que l’introduction par les déchets plastiques peut être un vecteur principal dans les environnements marins où d’autres vecteurs, tels que les eaux et sédiments de ballast ou encore l’aquaculture, sont absents ou rares, par exemple sur des îles éloignées des routes maritimes et sans activités aquacoles (Rech et al. 2018, Audrezet et al., 2020 ; García-Gomez et al., 2021). L’étude de Barnes et Fraser, 2003 documente ainsi la présence de 10 espèces exotiques sur une bande de plastique sur la côte de l’île d’Adélaïde (Antarctique) malgré des conditions climatiques extrêmes.

Dans certaines zones côtières très anthropisées, les déchets flottants peuvent être classés au troisième rang des vecteurs les plus courants de transport d’espèces exotiques, par exemple dans les eaux saumâtres et marines britanniques (Minchin et al., 2013). En Méditerranée, Katsanevakis et Crocetta (2014) estiment que plus de 80 % des ENI sont en mesure de dériver sur des débris flottants et de franchir ainsi le détroit de Gibraltar ou le canal de Suez.

En outre, les déchets marins peuvent également faciliter la propagation secondaire d’espèces non indigènes depuis des zones primaires d’introduction classiques (par exemple, les ports et les marinas).

Par exemple, les déchets provenant de l’aquaculture (principalement des bouées, des cordes ou autres supports de fixation spécialement conçues pour résister aux conditions maritimes) sont l’un des principaux agents de dispersion recensés dans l’étude de Mghili et al., 2023. Ces matériaux peuvent se détacher des installations aquacoles et devenir des débris flottants dans le milieu aquatique, offrant de bonnes conditions pour le « rafting » (Astudillo et al., 2009 ; Rech et al., 2016 ; Ivkíc et al., 2019). En outre, certains déchets de pêche, tels que les flotteurs, les hameçons et les lignes, et d’autres types de déchets marins, constituent un substrat approprié pour certaines espèces comme l’anémone de mer exotique Diadumene lineata (Verrill, 1869) détectée en grand nombre sur des filets de pêche abandonnés dans les îles hawaïennes du nord-ouest (Zabin et al., 2004). Ce sont tous des objets séjournant parfois longtemps en mer et pouvant donc être colonisés par des espèces natives avant d’être accidentellement perdus en mer.

Par ailleurs, et en plus de l’arrivée de nouvelles ENI dans les écosystèmes côtiers, il existe également un phénomène de colonisation de la haute mer par des organismes côtiers qui survivent et se reproduisent sur les déchets flottants, créant de nouvelles compositions de communautés (Haram, 2023). L’analyse de radeaux de déchets plastiques dans la gyre subtropicale du Pacifique Nord (en 2018 – 2019, à des centaines de kilomètres de toute terre habitée) a révélé que, dans cette zone, 70 % des déchets étaient colonisés par des taxons côtiers. L’équipe a identifié la présence de 37 taxons d’invertébrés côtiers, en grande partie originaires du Pacifique ouest, et dépassant de trois fois la richesse des taxons pélagiques. La plupart des taxons côtiers avaient une reproduction asexuée, pouvant expliquer leur persistance à long terme sur les radeaux (sur plusieurs années et de très longues distances). Cette étude suggère que c’était essentiellement le manque de substrat qui limitait le développement d’espèces côtières en pleine mer, plus que les contraintes physiologiques et écologiques. L’auteur parle de communautés néopélagiques associées à la plastisphère, créées à la faveur de changements conséquents dans les modèles de dispersion des espèces à de vastes échelles spatiales et biogéographiques. Ces communautés pourraient altérer le fonctionnement des communautés pélagiques et des écosystèmes de hautes mers.

Des groupes de travail interrégionaux pour mieux étudier le sujet

Pour améliorer notre compréhension du rôle des déchets marins en tant que vecteur de dispersion des ENI marines, les scientifiques s’organisent pour quantifier leur contribution à ce phénomène mondiale, déterminer quels déchets sont les plus susceptibles de transporter des espèces sur de longues distances et identifier les principales zones émettrices et réceptrices (Rech et al. 2016).

Le projet « Clean Atlantic », étudie, entre autres, comment les déchets trouvés sur les fonds marins, remontés dans les chaluts pendant les campagnes halieutiques, peuvent être des vecteurs d’ENI: http://www.cleanatlantic.eu/packages/

L’un des sept termes de référence du groupe de travail WGITMO (Working Group on the Introduction and Transfer of Non-Indigenous Species – https://www.ices.dk/community/groups/pages/wgitmo.aspx) du CIEM (Conseil International d’Exploration de la Mer) traite également ce sujet. Son objectif est double 1) Étudier le rôle des débris marins produits par l’homme en tant que vecteur et facilitateur de l’introduction et la propagation d’ENI marines. 2) Faire progresser la recherche et identifier les lacunes dans les connaissances sur les interactions entre les débris marins et les espèces non indigènes marines.

Un des dispositifs du programme de surveillance DCSMM des espèces non indigènes, en cours de développement, vise à suivre les ENI fixées sur les macrodéchets flottants qui arrivent sur les côtes de France métropolitaine. Avec un réseau de suivi des macro-déchets sur les plages déjà largement reconnu (OSPAR et DCSMM), cela pourra apporter des informations sur quelles espèces sont introduites et dispersées sur nos côtes par ce vecteur.

Lancée en mai 2023, la base de données DeNIS (Global Database on Marine Debris and Non-Indigenous Species) est une plateforme collaborative qui permet de mettre à disposition des informations complètes sur les débris marins et les espèces non-indigènes (y compris leur distribution, leur origine et leur impact sur les écosystèmes marins). A destination des chercheurs, décideurs et autres parties prenantes de la communauté scientifique, DeNIS propose également divers outils et ressources tels que des outils de visualisation de données, des outils d’analyse de données et des cartes interactives : Marine Debris and Non-Indigenous Species (denis-db.com)

Une des difficultés rencontrées pour accroitre la connaissance sur les ENI associées aux débris plastiques est le manque de taxonomistes notamment sur les taxons les plus rencontrés sur les débris tels que les bryozoaires ou les balanes, et ce d’autant plus que les banques de gènes sont encore lacunaires sur les organismes marins pour pouvoir se baser uniquement sur des analyses utilisant l’ADN environnemental.

Prévenir les futures introductions en protégeant notre environnement

Les déchets plastiques en mer constituent une menace sans cesse croissante pour la biodiversité marine. Outre les dommages physiques et chimiques qu’ils causent, ils jouent bien un rôle important dans le transport d’espèces non indigènes marines, pouvant conduire à de nouvelles invasions biologiques.

Seule la lutte contre la pollution plastique, en amont, pourrait prévenir la propagation des ENI marines par ce biais. Cela nécessite des efforts à tous les niveaux, de la réduction de la consommation de plastique à la surveillance des écosystèmes marins. Seule une action concertée permettra de préserver la santé des océans et des espèces qui en dépendent. Il est donc essentiel de réduire la quantité de plastique qui finit dans les océans par le biais de mesures telles que la réduction de la consommation de plastique, le recyclage efficace et la promotion d’alternatives durables. Le nettoyage des déchets plastiques en mer et sur les côtes pourrait aider à limiter la propagation des espèces non indigènes mais les technologies permettant des nettoyages à grandes échelles n’existent pas encore. La surveillance continue des écosystèmes marins est également nécessaire pour détecter rapidement l’introduction d’espèces non indigènes et prendre des mesures pour les gérer et les contrôler si nécessaire.

Rappelons qu’une action de gestion ne peut être efficace, en milieu marin, qu’au tout début d’une invasion biologique. Dès que l’espèce est installée, les retours d’expérience à l’échelle mondiale nous enseignent que nous n’avons pas, à ce jour, de moyen d’éradication probant.

Rédaction : Madeleine Freudenreich (Comité français de l’UICN), Coraline Jabouin (OFB), Amelia Curd (Ifremer), Suzie Humbert et Cécile Massé (Service PatriNat)

Références :

- Astudillo, J.C., Bravo, M., Dumont, C.P., Thiel, M., (2009). Detached aquaculture buoys in the SE Pacific: potential dispersal vehicles for associated organisms. Aquat. Biol. 5 (3), 219–231. https://doi.org/10.3354/ab00151

- Audrezet, F., Zaiko, A., Lear, G., Wood, S., Tremblay, L., Pochon, X., (2020). Biosecurity implications of drifting marine plastic debris: current knowledge and future research. Mar. Pollut. Bull. 162, 111835 https://doi.org/10.1016/j.marpolbul. 2020.111835.

- Barnes, D.K.A., (2002). Invasions by marine life on plastic debris. Nature 808–809, 214. https://doi.org/10.1038/416808a.

- Barnes, D.K.A., Fraser, K.P.P., (2003). Rafting by five phyla on man-made flotsam in the Southern Ocean. Mar. Ecol. Prog. Ser. 262, 289–291.

- Calder, D. R., Choong, H. H., Carlton, J. T., Chapman, J. W., Miller, J. A., & Geller, J. (2014). Hydroids (Cnidaria: Hydrozoa) from Japanese tsunami marine debris washing ashore in the northwestern United States. Aquatic Invasions, 9(4).

- Carlton, J., Chapman, J., Geller, J., Miller, J., Carlton, D., McCuller, M., Treneman, N.C., Steves, B.P., Ruiz, G.M., (2017). Tsunami-driven rafting: transoceanic species dispersal and implications for marine biogeography. Science 357, 1402–1406. https://doi. org/10.1126/science.aao1498

- García-Gomez, J.C., Garrigos, M., Garrigos, J., (2021). Plastic as a vector of dispersion for marine species with invasive potential.A review. Front. Ecol. Evol. 9, 629756. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.629756.

- Haram L.E. (2023). Extent and reproduction of coastal species on plastic debris in the North Pacific Subtropical Gyre. Nature Ecology & Evolution. Vol 7. 687–697 p

- Ivkíc, A., Steger, J., Galil, B.S., Albano, P.G., (2019). The potential of large rafting objects to spread Lessepsian invaders: the case of a detached buoy. Biol. Invasions 21, 1887–1893. https://doi.org/10.1007/s10530-019-01972-4.

- Katsanevakis, S. et Crocetta, F. (2014). Pathways of introduction of marine alien species in European waters and the Mediterranean – a possible undermined role of marine litter. Marine Litter in the Mediterranean and Black Seas, pp. 61–68 https://ciesm.org/online/monographs/46/CIESM_Monograph_46_Marine_Plastic_Litter_61_68.pdf

- Kiessling, T., Gutow, L., Thiel, M., (2015). Marine litter as habitat and dispersal vector. In: Bergmann, M., Gutow, L., Klages, M. (Eds.), Marine Anthropogenic Litter. Springer International Publishing, Cham, pp. 141–181. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 16510-3_6.

- Mghili, B., De-la-Torre, G. E., & Aksissou, M. (2023). Assessing the potential for the introduction and spread of alien species with marine litter. Marine Pollution Bulletin, 191, 114913.

- Minchin, D., Cook, E.J., Clark, P.F., (2013). Alien species in British brackish and marine waters. Aquat. Invasions 8, 3–19. https://doi.org/10.3391/ai.2013.8.1.02.

- OCDE (2023), Perspectives mondiales des plastiques : Scénarios d’action à l’horizon 2060, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/c5abcbb1-fr.

- Rech, S., Borrell, Y., García-Vazquez, E., (2016). Marine litter as a vector for non-native species: what we need to know. Mar. Pollut. Bull. 113, 40–43. https://doi.org/ 10.1016/j.marpolbul.2016.08.032

- Rech, S., Borrel, Y., García-Vazquez, E., (2018a). Anthropogenic marine litter composition in coastal areas may be a predictor of potentially invasive rafting fauna. PLoS One 13 (1), 1–22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191859.

- Rech, S., Salmina, S., Pichs, Y.J.B., García-Vazquez, E., (2018b). Dispersal of alien invasive species on anthropogenic litter from uropean mariculture areas. Mar. Pollut. Bull. 131, 10–16. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.03.038.

- United Nations Environment Programme (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Nairobi.

- Winston, J., Gregory, M. & Stevens, L. (1997). Encrusters, epibionts, and other biota associated with pelagic plastics: a review of biogeographical, environmental, and conservation issues, in Marine Debris. In: Coe, J.M., Rogers, D.B. (Eds.), Springer Series on Environmental Management. Springer, New York, NY, pp. 81–97. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8486-1_9

- Zabin, C., Carlton, J., Godwin, L., (2004). First report of the Asian sea anemone Diadumene lineata from the Hawaiian Islands. In: Bishop Museum Occasional

- Zhao, S., Zettler, E. R., Amaral-Zettler, L. A., & Mincer, T. J. (2020). Microbial carrying capacity and carbon biomass of plastic marine debris. The ISME journal, 15(1), 67-77.Haram L.E. 2023. Extent and reproduction of coastal species on plastic debris in the North Pacific Subtropical Gyre. Nature Ecology & Evolution. Vol 7. 687–697 p.