Les principales avancées du projet CLEVER en 2023 ont porté sur l’adaptation à une échelle régionale de EICAT et EICAT+, deux méthodes d’évaluation des impacts environnementaux des espèces exotiques envahissantes (EEE). Ce travail a permis une première application des méthodes à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur une sélection de plantes exotiques.

Débuté en 2023, le projet CLEVER (Classification des impacts environnementaux des Espèces Végétales Exotiques Résidentes en France métropolitaine) est porté par le Conservatoire Botanique National (CBN) Sud-Atlantique, en collaboration étroite avec l’OFB (Office français de la biodiversité), la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), le Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et le réseau des CBN. Ce projet a été financé par l’OFB et la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

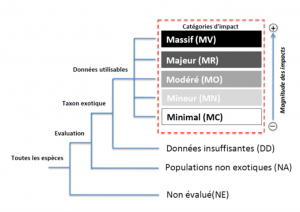

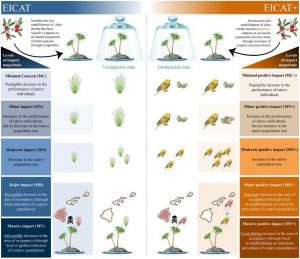

CLEVER a pour objectif de tester l’application de deux méthodes standardisées pour l’évaluation des impacts environnementaux des plantes exotiques envahissantes (PEE). Développées par l’UICN, il s’agit de la méthode EICAT (Environmental Impact Classification of Alien Taxa) (Figure 1) évaluant les impacts environnementaux négatifs des EEE, et de la méthode EICAT+, dérivée de EICAT pour évaluer les impacts environnementaux positifs (Figure 2).

Objectifs du projet

Actuellement, aucune méthode standardisée d’évaluation des impacts des PEE n’est appliquée systématiquement en France. L’établissement des listes hiérarchisées en régions par les CBN est fondé sur différentes méthodes, ce qui rend difficile leur comparaison et limite la création d’une liste nationale. En effet, les listes publiées par les CBN peuvent être élaborées sur la base d’évaluations de risques et d’analyse d’impacts. Toutefois, elles constituent le support de sélection de taxons pour les analyses d’impacts de ce projet CLEVER. Dans sa dimension de test, ce dernier a pour objectif de statuer sur la possibilité d’admettre EICAT et EICAT+ en tant que méthodes standard pour l’évaluation des impacts environnementaux des PEE. Si les tests s’avéraient concluants, alors les deux méthodes pourraient devenir à la fois les méthodes nationales de l’OFB et les méthodes communes des CBN pour évaluer les plantes exotiques sur la partie analyse des impacts environnementaux.

Ce projet vient alimenter l’Action 1.1 de la Stratégie nationale relative aux EEE (Ministère de l’écologie, 2017). Une liste scientifique référentielle de PEE établie selon ces méthodes permettrait à la France de mener à son terme l’élaboration d’une liste nationale règlementaire complémentaire à la liste européenne (comptant actuellement 88 EEE interdites dont 41 PEE) comme préconisée dans le Règlement européen sur les EEE (Article 12 du Règlement UE N°1143/2014).

Le projet CLEVER comporte deux volets : un volet régional, où sont testées les deux méthodes sur un échantillon des PEE en Nouvelle-Aquitaine (durant l’année 2023, la majorité des avancées ont été faites sur ce volet régional) et un volet national, où il est prévu d’évaluer, en 2024, les principales PEE de France métropolitaine.

Adaptation des méthodes à une échelle régionale : le test néo-aquitain

Après avoir rassemblé un comité d’experts scientifiques et techniques, la première phase de travail à l’échelle régionale a porté sur la méthodologie. L’objectif était d’identifier les besoins et les contraintes liés à l’élaboration des listes régionales, ainsi que les atouts et les limites de EICAT et EICAT+. Une fois ces points identifiés, des compléments méthodologiques ont été proposés pour répondre aux besoins des évaluations régionales. Une des contraintes était de ne pas proposer de modifications sensu-stricto des méthodes formalisées par l’UICN sous peine de perdre le caractère standardisé indispensable pour la suite des travaux et les futures comparaisons supranationales des données EICAT(+) qui pourraient en être issues.

L’une des principales limites identifiées dans les protocoles EICAT et EICAT+ est l’obligation d’utiliser des données d’impacts scientifiquement sourcées (littérature scientifiques et grises, rapports, etc.). Les impacts d’un grand nombre d’espèces n’ayant pas encore été décrits ou mesurés en Nouvelle-Aquitaine, cette situation aurait conduit à classer un grand nombre de taxons dans la catégorie « données insuffisantes », rendant l’exercice inefficace. Pour pallier cette difficulté, il a été proposé d’évaluer ces impacts en utilisant à la fois les données sourcées et les connaissances de terrain (dires d’expert, etc.).

Lors des échanges, les experts ont par ailleurs considéré l’importance d’une identification des PEE pouvant présenter des impacts particuliers sur les habitats ou les espèces indigènes à enjeux. L’analyse spatiale réalisée pour répondre à cette demande a permis de révéler les populations de taxons exotiques détectés fréquemment à proximité ou en contact avec des espèces indigènes sensibles dans la région (listes rouges, ZNIEFF, etc.). Une liste des plantes exotiques colonisant les Habitats d’Intérêt Communautaire avait par ailleurs été élaborée à dires d’experts par les botanistes et phytosociologues du CBN Sud-Atlantique.

Enfin, lors de ces échanges, une attention particulière a été portée sur le rôle supposé des espèces végétales exotiques comme ressource trophique pour les populations d’invertébrés indigènes phytophages. La diversité des cortèges connus d’invertébrés phytophages fréquentant certaines des PEE a notamment été examinée à partir d’une base de données internationale, afin de tenter d’en évaluer l’ampleur effective par rapport aux cortèges d’invertébrés fréquentant les plantes indigènes présentes avant la prolifération des PEE.

Premier atelier d’évaluation

La deuxième phase du travail a consisté en la mise en application concrète des deux méthodes adaptées sur une liste de 100 plantes exotiques présentes en Nouvelle-Aquitaine.

Le premier atelier d’évaluation s’est déroulé le 7 décembre 2023. Les impacts négatifs et positifs de 30 espèces y ont été évalués de manière collégiale en se basant sur la littérature disponible, les bilans sur les informations de proximité précédemment citées et des avis d’experts naturalistes préalablement consultés. A titre d’illustration des échanges entre experts amenant à une évaluation, vous pouvez accéder aux extraits vidéo de ce premier atelier portant sur les examens des impacts de Buddleja davidii.

Impacts négatifs de Buddleja davidii: |

Impacts positifs de Buddleja davidii: |

Résumé de l’évaluation de Buddleja davidiiOriginaire de Chine, l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) a été introduit en France en 1869. Naturalisé depuis, cette espèce présenterait un Impact Majeur selon EICAT, car ses peuplements monospécifiques denses en berges de cours d’eau conduisent à un appauvrissement de la diversité floristique. Cette plante n’est colonisée que par très peu d’invertébrés phytophages, et ses peuplements constituent donc une perte d’habitat pour de nombreux invertébrés. Le Buddleia présente un Impact Minimal Positif selon EICAT+, car il attire fortement les pollinisateurs indigènes (lépidoptères notamment) mais ne leur fournit qu’un pollen peu intéressant en comparaison des plantes indigènes. |

Travaux à venir

Les prochains ateliers régionaux porteront sur l’évaluation des impacts des 70 espèces restantes de la liste préétablie.

Le volet national du projet CLEVER débutera par une approche méthodologique pour une éventuelle adaptation nationale de la démarche appliquée en Nouvelle-Aquitaine. L’évaluation des 215 principales PEE de France sera ensuite réalisée au cours d’ateliers prévus au printemps 2024. La participation d’experts naturalistes de toute la France permettra de procéder aux meilleures évaluations possibles des impacts environnementaux de ces espèces.

Rédacteurs : Thomas de Solan, Aurélien Caillon, Laurent Chabrol, Alain Dutartre

Relecteur : Arnaud Albert

Crédit photo bandeau : Fernando Losada Rodríguez

Pour en savoir plus :

– sur le projet CLEVER : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lancement-du-projet-clever-classification-des-impacts-environnementaux-des-especes-vegetales-exotiques-residentes-en-france-metropolitaine/

- Présentation du projet lors de la réunion du REST du CDR EEE à Toulouse en octobre 2023 : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2023/11/4_projet_clever.pdf

– sur les méthodes EICAT :

- EICAT : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/un-nouveau-standard-de-luicn-pour-evaluer-les-impacts-des-especes-exotiques-envahissantes/

- http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-proposition-pour-la-surveillance-mondiale-des-invasions-biologiques/

- EICAT + : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/eicat-plus-cadre-devaluation-des-impacts-positifs-des-eee/

- Impacts socioéconomiques SEICAT : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ne-pas-oublier-les-impacts-socio-economiques-des-especes-exotiques/