De nombreuses actions de conservation de la biodiversité sont mises en place afin de stopper sa dégradation. Toutefois, la compréhension et l’évaluation de l’issue de ces actions est cruciale pour adapter et garantir une meilleure efficacité de la gestion. Dans ce but, Langhammer et collègues ont conduit une méta-analyse globale de 186 études scientifiques. Comparativement à un scénario alternatif sans action de conservation, cette analyse constate un impact positif des actions de conservation dans la majorité des cas étudiés. Les actions de conservation à l’encontre des espèces exotiques envahissantes apparaissent comme étant les plus efficaces comparées à d’autres types d’actions.

Contexte

Le déclin important et global de la biodiversité et ses conséquences négatives sur les activités et le bien être humain ont poussé les gouvernements à établir des objectifs de conservation. Par exemple, 20 objectifs d’Aichi pour la biodiversité avaient été décidés dans le Plan stratégique pour la diversité biologique 2010-2020, et plus récemment, le Cadre mondial de la biodiversité de Kumming-Montréal a fixé 23 objectifs à atteindre pour 2030. Toutefois, la question de l’efficacité des mesures de conservation mises en œuvre reste posée.

Pour répondre à cette question, Langhammer et collègues ont publié en 2024 une étude intitulée « The positive impact of conservation action », dans le journal Science. L’étude visait à évaluer les impacts de sept actions de conservation basées sur les stratégies des accords environnementaux intergouvernementaux (i) l’établissement et la gestion des aires protégées; (ii) d’autres mesures pour réduire la perte et la dégradation des habitats telles que la politique et la restauration; (iii) l’utilisation durable des espèces; (iv) la gestion durable des écosystèmes; (v) le contrôle de la pollution; (vi) l’éradication et le contrôle des espèces exotiques envahissantes (et des espèces natives problématiques); et enfin (vii) l’adaptation au changement climatique.

Eléments de méthode

Dans ce but, une méta-analyse a été menée sur 186 études scientifiques publiées en anglais et analysant les impacts des actions de conservation dans le temps en les comparant avec des scénarios alternatifs sans action de conservation. Ces études couvrent un large panel d’échelles (de locale à globale) et de durées d’étude (d’un mois à 110 ans). Lorsque plusieurs métriques étaient mesurées dans une même étude (e.g., plusieurs espèces), chaque métrique a été traitée séparément, totalisant ainsi 665 essais dans l’ensemble des données.

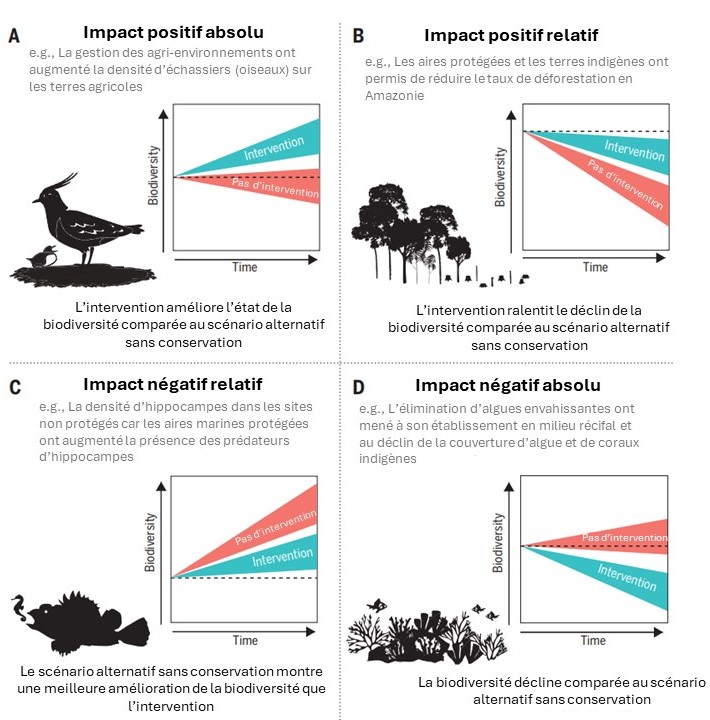

L’analyse de l’ensemble de ces données révèle que les impacts des actions de conservations sont variables d’un cas à l’autre. Ces impacts ont pu être classés selon quatre catégories mutuellement exclusives présentées dans la figure 1.

Figure 1 : Représentation schématique des différentes grandes catégories d’impacts de la conservation, avec des études de cas illustratives tirées de l’ensemble de données. En rouge est illustré le cas sans intervention de gestion, et en bleu avec intervention de gestion. Traduit depuis Langhammer et al., 2024. Les références des exemples se trouvent à la fin de l’article

Principaux résultats concernant les espèces envahissantes et discussion

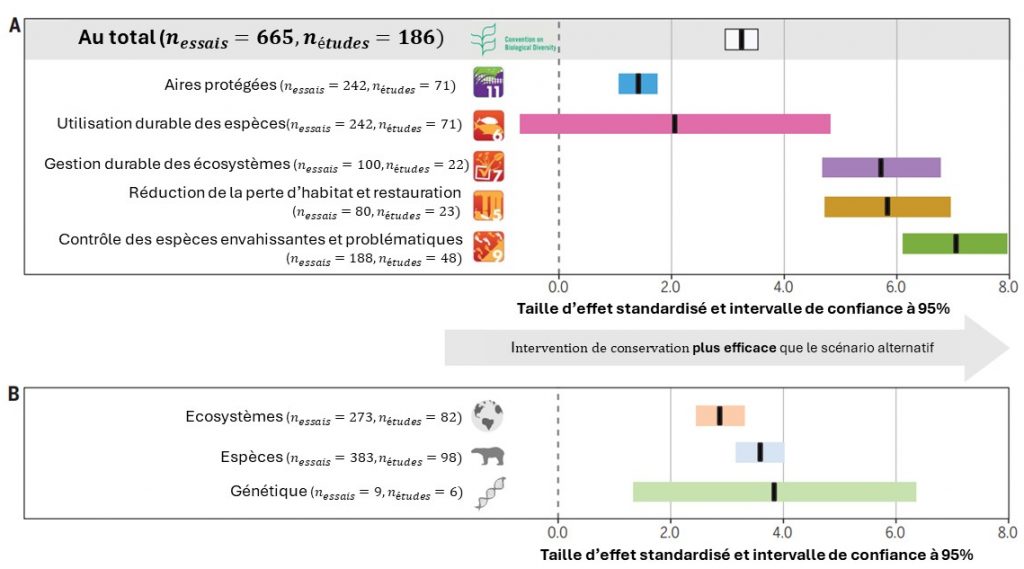

Parmi les différentes actions de conservation évaluées, l’éradication, le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) ont eu le plus grand impact positif, suivies par les actions visant à réduire la perte et la dégradation des habitats, la gestion durable des écosystèmes et les aires protégées (Fig. 2A). L’éradication et le contrôle des EEE ont généré certains des succès de conservation les plus notables, en particulier sur les îles (Jones et al., 2016 ; Spatz et al., 2022). Il est important de noter que de nombreuses études évaluant l’impact du contrôle et de l’éradication des EEE ont été exclues de la méta-analyse car elles ne rapportaient des données que pour un seul point dans le temps, mais celles-ci tendent également à montrer un impact positif.

Quel que soit le niveau d’organisation écologique étudié, l’impact des actions est majoritairement positif, avec le plus important impact observé pour les actions ciblant les espèces, suivi par les écosystèmes, puis la diversité génétique, qui présentaient de larges intervalles de confiance en raison du faible nombre d’études (Fig. 2B).

Toutefois, certaines actions de conservation peuvent être non seulement associées à un impact négatif sur la biodiversité, mais présenter aussi des performances inférieures à celles des scénarios sans action. Ainsi, l’éradication et le contrôle des espèces exotiques envahissantes et des espèces indigènes problématiques peuvent engendrer un impact négatif sur les espèces non ciblées (e.g., morts accidentelles). Par exemple, aux États-Unis, l’application d’herbicides sur les plantes exotiques envahissantes nui aux plantes indigènes herbacées (Crone et al., 2005) ; en Inde, l’élimination physique des algues exotiques envahissantes a provoqué leur propagation et leur établissement ailleurs (Kamalakannan et al., 2014 ; Fig. 1).

Figure 2 : Comparaison globale de l’efficacité des actions de conservation par rapport à un scénario sans action, mesurée par la taille d’effet standardisé (g de Hedges) (A) au total et par type d’action de conservation et (B) pour différents niveaux d’organisation écologique. Les lignes verticales en pointillé indiquent un effet nul et les tailles d’effet à droite indiquent que l’intervention est plus réussie (impact positif) que le scénario alternatif sans action de conservation. Les icônes (Copyright BIP/SCBD) dans (A) montrent l’objectif principal d’Aichi sur lequel les types d’action sont alignées. Traduit depuis Langhammer et al., 2024.

Toutefois, cette méta-analyse révèle aussi que les études contemporaines sont plus susceptibles de montrer un effet positif des actions de conservation. Ceci peut être dû à l’amélioration des pratiques de conservation au fil du temps grâce aux leçons tirées des échecs précédents et à l’amélioration des méthodes, à des interventions plus ciblées, ou à une augmentation des financements et des ressources au niveau des projets.

Limites de l'étude

Disposer de plus d’étude comportant des scénarios alternatifs sans action de conservation, notamment des actions ciblant la diversité des espèces et la génétique, permettraient d’avoir un meilleur aperçu de l’efficacité globale des actions de conservation. Comme souvent, une grande partie des études prises en compte dans cette méta-analyse (95 sur 186) ont été menées en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et des données manquent encore pour statuer l’efficacité des actions dans d’autres parties du monde, notamment en Afrique.

Conclusion

Quantifier et démontrer les résultats relatifs à la biodiversité (généralement des gains) des actions de conservation est crucial pour contextualiser et expliquer les indicateurs d’état en déclin et les tendances croissantes des indicateurs de réponse. Bien que l’état de la biodiversité décline globalement dans le monde, les actions de conservation donnent des résultats positifs dans la plupart des cas et le défi actuel est de les étendre à l’échelle nécessaire et dans les bons endroits et contextes pour inverser la crise mondiale de la biodiversité. Au regard des objectifs ambitieux du Cadre mondial, l’évaluation continue des intérêts des actions de conservation est indispensable pour permettre une gestion adaptative.

Rédaction : Camille Bernery, Comité français de l’UICN

Relecture : Alain Dutartre, expert indépendant

Photo du bandeau : Impact de l’algue Kappapphycus alvarezii sur les coraux (voir Fig. 1D et référence D) – ©https://dlnr.hawaii.gov/

Bibliographie

E.E. Crone, M. Marler, D.E. Pearson, Non-target effects of broadleaf herbicide on a native perennial forb: A demographic framework for assessing and minimizing impacts. J. Appl. Ecol. 46, 673-682 (2009).

H.P. Jones, et al., Invasive mammal eradication on islands results in substantial conservation gains. Proc. Natl Acad. Sci. USA 113, 4033-4038 (2016).

D.R. Spatz, et al., The global contribution of invasive vertebrate eradication as a key island restoration tool. Scientific Reports 12, 13391 (2022).

Références des exemples dans la figure 1 :

A – M.O. O’Brien, J.D. Wilson, Population changes of breeding waders on farmland in relation to agri-environment management. Bird Study 58, 399-408 (2011).

B – D. Nepstad, et al., Inhibition of Amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands. Conserv. Biol. 20, 65-73 (2006)

C – D. Harasti, K. Martin-Smith, W. Gladstone, Does a no-take marine protected area benefit seahorses? PLOS ONE 9, e105462 (2014).

D – B. Kamalakannan, J.J.J. Jeevamani, N.A. Nagendran, D. Pandiaraja, S. Chandrasekaran, Impact of removal of invasive species Kappaphycus alvarezii from coral reef ecosystem in Gulf of Mannar, India. Curr. Sci. 106, 1401-1408 (2014).