Bonjour, qui êtes-vous et dans quelle région agissez-vous ?

Marie : Je m’appelle Marie Garrido et je travaille à l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). Je coordonne l’Observatoire régional des zones humides de Corse ainsi qu’un certains nombres de projets qui en émanent sur l’ensemble de ce territoire. Je suis également chargée de mission au Pôle Relais Lagunes Méditerranées, avec des actions interrégionales entre la Corse, l’Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).

Marie-Cécile : Moi, c’est Marie-Cécile Andrei Ruiz. Je suis responsable de l’Observatoire conservatoire des invertébrés de Corse (OCIC) au sein du service biodiversité terrestre, qui fait partie de l’OEC, et j’anime donc cet outil pour le territoire Corse.

Yohan : Je suis Yohan Petit, chargé d’études au Conservatoire botanique national de Corse (CBNC), qui est un service de l’OEC. Je travaille sur le volet conservation, donc sur l’ensemble de la flore vasculaire, mais particulièrement sur les petites îles et les îlots du pourtour de la Corse. Je travaille aussi, plus ponctuellement, en tant que télépilote drone professionnel, au déploiement de cet outil au CBNC. Cela me permet de venir en appui sur des projets variés. Par exemple, pour réaliser des cartographies de végétations ou floristiques, réaliser des prospections sur des sites difficiles d’accès, participer à la mise en place de suivis, etc.

Quelles sont vos principales missions en lien avec les EEE ?

YP: Je suis le référent sur les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) à temps partiel au niveau du CBNC, j’ai donc en charge cette problématique sur l’ensemble de notre territoire d’agrément. Ça se traduit par de l’amélioration des connaissances et le soutien technique dans la lutte contre ces espèces, incluant la production de documents cadres, la formulation d’avis techniques ou l’appui à la mise en œuvre de projets de lutte, auprès de l’ensemble des publics de la société insulaire.

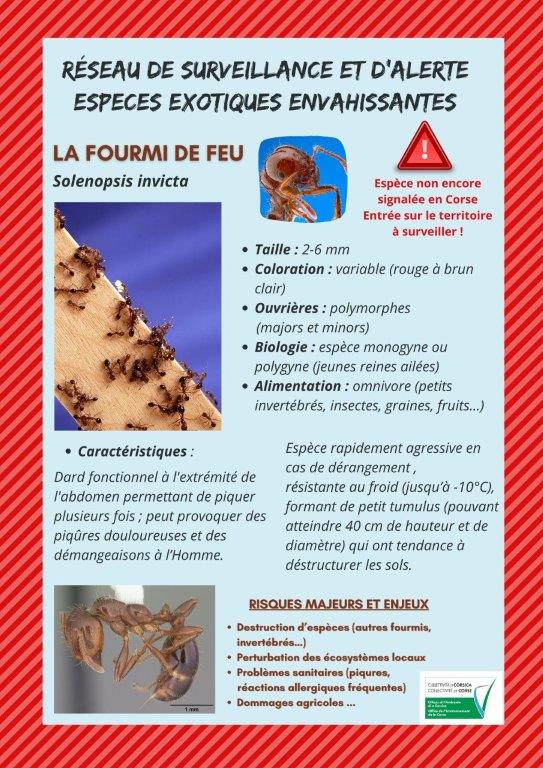

MCAR : J’ai surtout un rôle d’animation, ainsi je ne m’occupe pas particulièrement d’un suivi sur une espèce ou un groupe d’espèces exotiques, mais plutôt de la mise en musique du travail des autres. Chacun de mes collaborateurs travaille un peu sur la problématique des EEE dans le cadre de son champ de compétence. Aujourd’hui je suis venue avec Hélène Barré-Cardi, qui est notre entomologiste médicale et notre spécialiste des moustiques. Elle a beaucoup travaillé sur le moustique tigre, par exemple. Mais d’autres agents travaillent également sur cette problématique, comme Cyril Berquier (notamment sur les fourmis invasives) et Alexandre Cornuel-Willermoz dans le cadre du Plan Territorial d’Actions en faveur des pollinisateurs de Corse, ou encore Stéphanie Colle-Tamagna qui est notre médiatrice scientifique, et qui gère nos réseaux sociaux.

A l’échelle inter-régionale, je m’occupe des projets ALIEM depuis plusieurs années, en partenariat avec les collègues du CBNC et le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBN Med), mais aussi d’autres partenaires comme le Muséum du Var pour le côté français, et plusieurs partenaires italiens comme le Muséum de Livourne (MUSMED), l’ARPAL, l’ARPAS, ou encore les universités de Sassari, de Gênes et de Florence.

MG : Mes missions ne sont pas toujours en lien, avec les EEE. Du moins, ce n’est pas mon sujet principal, qui est les zones humides littorales. En plus de l’Observatoire, je coanime le groupe thématique « Connaissance » pour le Ministère, s’inscrivant dans le 4ème Plan national milieux humides. J’ai créé et je coordonne également un programme régional d’action pour la conservation des lagunes et de leurs zones périphériques, et c’est notamment à ce titre que je travaille sur le crabe bleu américain (Callinectes sapidus), le cascail (Ficopomatus enigmaticus) la moule asiatique (Arcuatula senhousia) ou d’autres ENI présentes sur les lagunes.

A ce sujet, qui sont vos partenaires ? Avec quels organismes travaillez-vous ?

MG : De manière assez large, je suis amenée à travailler avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent sur les milieux lagunaires. Plus spécifiquement, il y a le groupe de travail (GT) crabe bleu que j’anime, qui est une initiative de l’OEC et de la DREAL de Corse depuis 2020. Ce GT réunit ce jour 22 structures pour un peu plus de 50 personnes. L’objectif était de rassembler un maximum de structures et de compétences autour de cette thématique. Ainsi, le ministère de l’environnement, la Direction de la mer et du littoral (DMLC) participent à ce groupe, au même titre que des gestionnaires d’espaces protégées, le conservatoire du littoral et des pêcheurs professionnels. Je travaille aussi énormément avec les universitaires et des chercheurs régionaux, mais aussi internationaux. Et il y a aussi le Comité régional des pêches maritimes et de élevages marins avec lequel je travaille, d’autant que le crabe bleu menace aujourd’hui leur activité.

YP : Le CBNC échange avec de nombreux partenaires régionaux comme internationaux. A l’échelle régionale, nous travaillons régulièrement avec les gestionnaires de sites, les services de l’Etat, les services de la Collectivité de Corse et les collectivités locales, sans oublier les associations environnementales. Globalement, nous sommes sollicités pour fournir des informations, apporter un soutien technique et scientifique, formuler des avis, etc.

A l’échelle nationale, nous travaillons régulièrement avec l’OFB qui occupe un rôle clef, je pense à Arnaud Albert pour ne pas le citer, dans la coordination des CBN et des activités nationales sur cette thématique. Également, dans une moindre mesure mais faute de temps disponible, nous échangeons avec le Centre de ressource qui est un acteur incontournable sur cette thématique. Et enfin, à l’échelle internationale, nous collaborons avec nos voisins Italiens et Sardes sur cette thématique des invasives, dans le cadre d’activités de recherches ou dernièrement dans le cadre d’un projet INTERREG.

Vous travaillez tous pour l’OEC, avec chacun des thématiques différentes, pouvez-vous présenter la structure en quelques mots ?

MG : C’est une organisation unique en France, dans le cadre des orientations définies par la Collectivité de Corse (CdC) en matière d’environnement, l’OEC assure la protection, la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine corse. Sa mission principale est de coordonner la politique régionale de l’environnement sur l’île, sous l’impulsion de la Collectivité. Ainsi nous avons l’opportunité de travailler avec l’ensemble des acteurs des services de l’État, et nous pouvons produire des arrêtés grâce à notre assemblée délibérante.

MCAR : L’OEC a également un rôle de financier et de conseiller technique pour beaucoup de structures. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et juridique ainsi que d’une autonomie financière. C’est une structure qui couvre plusieurs domaines en lien avec l’environnement, avec près de 200 personnes réparties dans plusieurs services dont certains sont vraiment techniques, comme le Service Biodiversité terrestre ou le CBNC, avec un champ de compétence très élargi.

YP : Le CBNC est un service de l’Office de l’environnement de la Corse qu’il porte depuis 2002. En cela l’OEC , Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) est un original, puisqu’à ce jour seuls deux autres établissements publics accueillent un conservatoire botanique national (le MNHN et le Parc national de Port Cros). Au-delà du portage du CBNC, l’OEC a des missions très diversifiées et intervient sur l’ensemble du territoire du milieu marin au sommet du Cintu.

Êtes-vous en relation avec d’autres coordinations ?

MG : En fonction des thématiques oui, bien entendu. Pour les lagunes méditerranéennes nous menons à la fois des actions régionales, mais également des actions interrégionales avec l’Occitanie et la PACA, avec vraiment des travaux, que ce soit techniques ou scientifiques sur le terrain et même internationales avec des chercheurs.

YP : Nous avons la chance de travailler avec l’ensemble du réseau des CBN et particulièrement avec le CBN Med pour le développement d’outils communs, comme par exemple la plateforme INVMED. Nous travaillons bien entendu également régulièrement avec l’OFB qui occupe un rôle clef, je pense évidemment encore une fois à Arnaud Albert, dans la coordination des CBN et des activités nationales sur cette thématique.

Ces échanges apportent de nombreux point de réflexions sur les initiatives à mettre en place mais aussi des informations très utiles sur les actualités régionales, nationales et internationales.

Sur quel(s) projet(s) travaillez-vous actuellement (ou avez-vous travaillé récemment) ?

MG : En 2015, lors de mon arrivée à l’OEC, j’ai récupéré parmi mes missions l’animation du réseau ALIEN Corse. Ce réseau a été créé dans la continuité du réseau Caulerpe et constituait le 1er réseau de ce type à l’échelle nationale. Du fait de mon expertise sur les lagunes côtières acquises à l’Université de Corse, je trouvais ces milieux indissociables du milieu marin. C’est pourquoi, j’ai intégré les lagunes (inscrit d’ailleurs comme habitat marin au titre de la directive habitat européenne) dans ce réseau ALIEN, et pas uniquement la frange marine littorale. Grâce à cette extension nous avons eu de nombreuses remontées d’observations, et notamment celle du crabe bleu lorsqu’il a été détecté pour la « 1ère fois » en 2014, sur la lagune de Biguglia. Ce retour d’expérience témoigne de l’importance de ces réseaux pour la veille et les suivis spatio-temporelle. Actuellement, le réseau ALIEN Corse va être refondu, pour être plus force de propositions et pas seulement dans les domaines de la sensibilisation et de la communication sur les ENI marines.

MCAR : Comme j’ai pu le mentionner, je m’occupe des projets interrégionaux ALIEM (Actions pour Limiter les risques de diffusion des espèces Introduites Envahissantes en Méditerranée). Le premier a été initié en 2017 pour une période de 3 ans, et a été financé dans le cadre du 1er appel à projet du programme de coopération Italie France Maritime 2014-2020. Toujours sur ce même programme, l’OEC a ensuite été chef de file pour un second projet nommé ALIEM APOSTROPHE qui vise à la consolidation opérationnelle du réseau ALIEM et qui se terminera prochainement (fin 2023). Nous avons déposé un troisième opus, qui s’appelle ALIEM VIGIL centré sur la vigilance notamment comme son nom l’indique, et qui constituera une phase de capitalisation des deux projets précédents, dans une optique très opérationnelle, même si bien entendu une part importante restera consacrée aux suivis et expérimentations. Nous venons d’apprendre que ce projet a été retenu, et qu’il devrait débuter au cours du premier trimestre 2024. C’est une grande satisfaction pour nous et nos partenaires, et nous remercions l’Autorité de Gestion du programme Italie France maritime pour cette nouvelle preuve de confiance !

Quelles sont les EEE sur lesquelles vous êtes actuellement les plus sollicités ?

MG : Il y a le crabe bleu, bien évidemment, mais aussi le cnétaire Mnemiopsis leidyi, puis beaucoup de micro-algues, plus récemment la moule asiatique Arcuatula senhousia, pour lesquelles nous sommes sollicités. Dans les ports de plaisance, il y a des problématiques concernant de tuniciers exotiques et d’annélides, et selon les fluctuations de la salinité des lagunes, nous pouvons avoir des poissons d’eau douce en plus ou moins grande proportion (carpe commune Cyprinus carpio carpio dans la lagune de Biguglia). Nous avons reçu beaucoup de signalements de rascasses volantes (Pterois miles, appelé aussi poisson-lion), mais c’est davantage lié à la communication qui a été faite à ce sujet.

HBC: De la même manière, sur l’aspect communication, une problématique qui revient actuellement, c’est la punaise de lit. On en entend parler partout, or cela fait longtemps qu’elle est revenue en Corse… De même, son caractère exotique est discutable, même si dans la tête des gens c’est une envahissante. En tant qu’indésirable, nous avons eu une grosse époque « moustique tigre ». Il est aujourd’hui très répandu et les personnes semblent s’être résignées, car nous n’avons plus autant de signalements même si plusieurs outils ont été mis en place pour de la veille citoyenne, comme par exemple le site de signalement officiel – ou même notre page facebook dédiée aux bioagresseurs – Moustiques, tiques et autres bioagresseurs / Zinzale, zecche è altri.

MCAR : Nous avons aussi toujours une forte demande sur la fourmi Tapinoma magnum, qui a d’ailleurs dépassé le cadre régional car cette espèce est en train de se répandre vers le nord… D’autres régions nous contactent pour bénéficier de notre expérience sur cette fourmi particulièrement compliquée à gérer…

En parlant d’espèces, avez-vous des listes régionales et qui les réalise ?

YP : Sans faire tout l’historique pour les végétaux, jusqu’en 2019, nous nous appuyions sur des listes qui étaient incomplètes, car imparfaites d’un point de vue des taxons pris en compte mais également de la méthodologie de hiérarchisation. Nous avons alors réalisé une évaluation de ce qui se faisait ailleurs et avons décidé de nous appuyer sur le cadre méthodologique développé par le CBN Med et le CBN Alpin (Terrin et al., 2014). Outre notre intérêt propre pour la méthode, ce choix nous permet de faciliter les échanges d’informations entre nos structures. Ce travail a permis d’établir une liste de 560 taxons exogènes observés en Corse (Petit, 2019), puis après avoir fait un second filtre, une liste restreinte composée des 327 taxons exotiques recensés a minima une fois dans les milieux naturels de Corse eu été établie. Et comme il fallait également tenir compte aussi de ce qui se passe chez les voisins pour aussi prévoir ce qui va arriver chez nous., nous avons épluché les listes de nos collègues transfrontaliers et intégré 63 taxons supplémentaires à nos analyses. Tout ce travail est disponible sur la plateforme INVMED qu’on partage avec notamment le CBNMed.

MCAR : Dans le cadre du premier projet ALIEM, nous avons créé des Blacklists et des Checklists relatives aux insectes exotiques. La Blacklist recense toutes les espèces sur lesquelles il faudrait exercer une pression active, sous peine de les voir s’établir. La Checklist est quant à elle plus exhaustive et liste tout ce qui est connu comme exotique sur le territoire. Les versions publiées qui sont disponibles en ligne datent de 2019. Ces listes sont tenues à jour au sein de notre réseau, même si leurs actualisations ne sont pas accessibles au public. Nous finançons également des études pour les améliorer. Par exemple, nous avons une étude en cours avec Alain Roques de l’INRAE d’Orléans, basée sur des pièges utilisant un mélange exclusif de phéromones, qui permettent de détecter des espèces xylophages exotiques dès qu’elles arrivent sur les territoires. Tenir nos listes à jour permet de mettre en évidence les entrées d’insectes qui ne sont pas censés être présents sur notre territoire.

MG : Une liste des ENI marine est disponible sur le site du réseau ALIEN Corse. Elle n’est pas exhaustive et est en cours de mise à jour, mais on estime aujourd’hui être à 75 ENI marines (lagunes compries) présentes en Corse. La base de cette liste a été établie en 2016 par l’OEC, à partir de très nombreux documents bibliographiques allant jusqu’à 1950 et les signalisations de différents acteurs. Nous avons travaillé en étroite relation avec le MNHN sur quelques compartiments (e.g. Tuniciers) et avons réalisé ou fait réaliser plusieurs études pour compléter cette liste, mais cela se fait essentiellement en fonction des opportunités. Nous espérons que l’ADNe nous aidera à compléter ces listes.

MCAR : Il faut aussi savoir que les compétences de la région corse ont vocation à évoluer prochainement en matière de prévention de l’introduction et de la propagation des EEE : la Collectivité de Corse devrait bientôt pouvoir exercer une nouvelle compétence pour tout ce qui concerne la définition des listes règlementaires.

Existe-t-il une stratégie régionale, et comment êtes-vous impliquée dans celle-ci ?

YP : Le CBNC est en charge de la rédaction de la stratégie territoriale relative à la lutte contre les espèces végétales invasives. Ce travail est en cours de finalisation et nous espérons que ce document pourra être diffusée d’ici début 2024, en tout cas pour la mise à consultation auprès des 5 collèges d’acteurs que nous avons identifiées d’après une architecture basée sur les 5 collègues du Grenelle. L’idée est de coconstruire cette stratégie avec l’ensemble des acteurs du territoire pour qu’ils portent les actions et s’investissent dans ce projet.

Ce document sera présenté au CSRPN et au Comité Territorial de la Biodiversité (CTB) pour validation avant de l’officialiser.

MG : Dans le cadre de nos missions et en adéquation avec les actions du GT Crabe bleu, nous sommes également en cours de rédaction d’un plan territorial de lutte qui devrait être finalisé pour le mois de décembre. Comme nous n’avons pas encore de stratégie régionale EEE sur laquelle nous reposer, j’ai repris les actions préconisées dans la Stratégie nationale EEE, que j’ai déclinée sous la forme d’un plan opérationnel.

HBC : Pour poursuivre sur les plans et les politiques locales, j’ai pu, entre autres, élaborer une fiche d’action qui a été retenue pour le prochain plan régional santé environnement Corse. Elle concerne les EEE à enjeux pour la santé et vise à faciliter la prévention, la surveillance et la gestion des espèces exotiques envahissantes (animales, végétales, terrestres et marines) problématiques pour la santé (EEEs) par la centralisation des connaissances disponibles et la mise en réseau des personnes impliquées dans la problématique pour un meilleur transfert d’information et une détection précoce.

Si vous aviez la possibilité de faire disparaître de votre région une population d’EEE, laquelle serait-ce et pourquoi ?

HBC : Le moustique tigre, Aedes albopictus, car c’est un vecteur potentiel de plusieurs maladies (dengue, chikungunya, zika) ayant un réel impact sur la santé humaine dans le monde. Nous avons eu nos deux premiers cas de dengue autochtone en 2022 ! C’est maintenant malheureusement impossible d’éradiquer ce moustique …

YP : Se focaliser sur une seule espèce serait à mon sens probablement une erreur.

Si on pouvait initier rapidement des actions sur les espèces réglementées, les espèces identifiées comme potentiellement envahissantes en Corse, et sur les espaces à forts enjeux de conservations, ça serait parfait. Mais l’idéal serait de disposer très rapidement d’une règlementation opérationnelle spécifiques aux EVEE et de moyens pour la mettre en œuvre pour éviter de devoir gérer demain les erreurs d’aujourd’hui… Sur ce point un travail est en cours.

Rencontrez-vous des difficultés ou des contraintes sur certaines thématiques ?

MCAR : Le travail est chronophage… Je dirais qu’il s’agit de métiers pour lesquels il faut plus que de l’engagement. Nous touchons à des problématiques qui sont au cœur de certaines préoccupations, et il faudrait pouvoir y répondre instantanément. Mais c’est impossible tant les fronts d’action sont multiples, d’autant que le travail en réseau entraine aussi de l’inertie. Il faut alors savoir hiérarchiser et faire comprendre les choix qui s’imposent, ce qui n’est pas toujours simple.

YP : La compréhension et la perception des EVEE comme impactantes posent parfois des problèmes. Il s’agit de faire entendre que même si ces espèces sont parfois jolies, leur présence peut engendrer des nuisances. Mais les lignes bougent. Il y a une dizaine d’années, le sujet des EEE était beaucoup plus confidentiel. Aujourd’hui, c’est un sujet qui au-delà d’être émergent, commence à être pris en compte sérieusement et avec des moyens. Et ça, c’est très bien.

Par rapport aux structures avec lesquelles nous travaillons, ce seront plutôt les moyens techniques et financiers qui constituent des freins. Agir dans l’urgence n’est pas toujours facile pour nos partenaires et même si la mise en œuvre d’action rapide est primordiale. Malheureusement, lorsque nous faisons remonter des observations mais que rien n’est fait, les 2-3 individus signalés peuvent rapidement former des populations importantes. Et cela va avoir un coût, autant financier qu’écologique, car les moyens à mettre en place ne seront pas les mêmes. Ça peut être quelque chose d’assez frustrant.

A l’inverse, quel est l’aspect de votre travail que vous appréciez le plus ?

MCAR : J’aime beaucoup mon métier, l’entomologie est avant tout une passion de longue date. Et il faut bien reconnaître qu’en matière d’espèces exotiques, on ne s’ennuie pas ! Il y a toujours de nouvelles espèces que l’on découvre et qu’il faut apprendre à connaître pour mieux les combattre. C’est multi-domaine, on doit toucher à tout : à la génétique, à la biologie, à l’écologie… Les EEE ne manquent jamais de nous surprendre ! J’apprécie aussi beaucoup le travail en réseau qui est au cœur des projets ALIEM, la coopération est indispensable si on veut aboutir à une action collective efficace…

HBC : C’est très diversifié : avec du terrain, du laboratoire, de l’analyse de résultats et rédaction au bureau et malheureusement également un peu d’administratif…

YP: Quand une initiative donne un résultat concret et surtout pérenne, c’est toujours apprécié. Surtout quand on sait que la Corse abrite une richesse écologique est très vulnérable à ces invasions biologiques. Quelque part, nous nous sentons utile. Pour donner un exemple, nous avions une seule donnée de Baccharis halimifolia connue en Corse. Une action rapide a été mise en œuvre. L’arrachage n’étant pas possible, car les individus étaient enchevêtrés dans des individus de Tamarix africana, espèce protégée, la technique du cerclage a été retenue. Finalement, nous sommes arrivés au bout de cette petite population (voir le retour d’expérience réalisé avec le CDR EEE).

Pour finir, comment décririez-vous votre réseau en un mot ?

YP : Même s’il manque encore une gouvernance globale, et c’est l’un des objets de la stratégie, nous avons des réseaux qui sont bien établis. S’il fallait tous les résumer dans un seul mot, je dirais « diversifié » autant en termes d’acteurs que de compétences, ou encore d’intérêt…

MCAR : … et d’implication : cela va du sympathisant, à l’acteur très engagé. Mais même les sympathisants, c’est toujours bon à prendre. Comme évoqué, c’est compliqué de sensibiliser les personnes et il est important de réussir à diversifier les initiatives pour les adapter aux publics ciblés.

Lien et ressources à partager :

- Réseau ALIEN Corse

- ALIEM – Actions pour Limiter les risques de diffusion des espèces Introduites Envahissantes en Méditerranée

- Plateforme INVMED

- Observatoire conservatoire des invertébrés de Corse

- Observatoire régional des zones humides de Corse

- Page facebook du projet ALIEM Apostrophe

- PETIT Y. et HUGOT L., 2019. Listes hiérarchisées des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes en Corse ‐ Cadre méthodologique ‐ Stratégie territoriale relative aux invasions biologiques végétales, Tome 1. Conservatoire botanique national de Corse / Office de

l’environnement de la Corse. 29 p. + 1 Annexe - TERRIN E., DIADEMA K. & FORT N., 2014. Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d’Azur et son plan d’actions. Conservatoire botanique national alpin & Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA & Région PACA. 396 p.

Rédaction : Cet entretien a été mené le 12 octobre 2023, en présence de Madeleine Freudenreich (Comité français de l’UICN), Marie Garrido, Marie-Cécile Andrei Ruiz, Hélène Barré-Cadi et Yohan Petit (OEC).